VDW-Symposium anlässlich des 85. Geburtstags von Hartmut Graßl | 25. September 2025 | Bucerius Law School Hamburg

„Ohne Hartmut Graßl und all das, was er in Bewegung gesetzt hat, wären wir heute nicht hier.“ Mit diesen Worten eröffnete Dr. Maria Reinisch, Geschäftsführerin der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler (VDW), das Symposium „Von den Alpen bis zum Watt“, das anlässlich des 85. Geburtstags von Prof. Dr. Hartmut Graßl in Hamburg stattfand.

Wissenschaft im Dialog: Lösungen für eine Welt im Wandel

Der Tag stand ganz im Zeichen der interdisziplinären Zusammenarbeit. In sieben Workshops erarbeiteten Teilnehmende am Vormittag Perspektiven und Lösungsansätze zu Klima, Energie, Biodiversität und gesellschaftlicher Transformation. Am Nachmittag wurden diese in Vorträgen, Panels und Blitzlichtern in einen politischen und globalen Kontext gestellt.

Erfahren Sie mehr über die einzelnen Workshops, wenn Sie auf die Bilder klicken:

Nachhaltige Beweidung: Welche Potenziale hat sie für Bodenfruchtbarkeit, Biodiversität und Klimaentlastung

Ein Feld. Eine Zukunft! Wie Wirtschaftssektoren die Finanzierung der Landwirtschaft von morgen

aktiv mitgestalten – und dabei alle profitieren

Yes we can (change the world)

Die zentrale Botschaft „Wir können Veränderung“ nahm Prof. Dr. Mojib Latif, Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg und der Deutschen Gesellschaft Club of Rome auf. In seiner Keynote „Heißzeit gegen Freiheit“ sprach er über die Dringlichkeit entschlossenen Handelns in der Klimakrise.

Latif zeigte eindrücklich, dass selbst führende Forschungsinstitute wie das NASA Institute for Space Physics aufgrund politischer Entwicklungen in ihrer Existenz bedroht sind. Er erinnerte an das bahnbrechende Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2021, das feststellt: Zu zögerliches Handeln in der Klimakrise verletzt die Freiheitsrechte zukünftiger Generationen. Klimaschutz sei daher nicht nur eine ökologische, sondern auch eine ethische und juristische Verpflichtung.

Zum Abschluss betonte er: „Wir haben kein Erkenntnisproblem. Wir haben ein Umsetzungsproblem.“

Blitzlichter aus den Workshops

Die Themen und Erkenntnisse des Vormittags wurden in Blitzlichtern vorgestellt und konnten so in einen größeren gesellschaftlichen, politischen und globalen Zusammenhang eingeordnet werden:

Ein Feld. Eine Zukunft! Wie Wirtschaftssektoren die Finanzierung der Landwirtschaft von morgen aktiv mitgestalten – und dabei alle profitieren

Claudia Bühler (Vorständin der Umweltstiftung Michael Otto) machte deutlich, dass die Landwirtschaft vor einer tiefgreifenden Transformation steht: Böden und Ökosysteme geraten zunehmend unter Druck, nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch. Andere Standards und neue Finanzierungsmodelle könnten Nachhaltigkeit zum Wettbewerbsvorteil machen. Prof. Hartmut Graßl überreichte sie zum Schluss mit dem Biolandwirt Sepp Braun symbolisch „gute Erde“ von einem Bio-Bauernhof aus Freising, als Zeichen für den Boden als Grundlage allen Lebens und als verbindendes Element zwischen Mensch, Natur und Wissenschaft.

Nachhaltige Beweidung: Welche Potenziale hat sie für Bodenfruchtbarkeit, Biodiversität und Klimaentlastung

Dr. Anita Idel führte in die verborgenen Potenziale mineralischer Böden ein. Entgegen verbreiteter Annahmen speichern Grasland-Ökosysteme weltweit mehr CO₂ als Wälder.

Sie verwies auf den engen Zusammenhang zwischen Beweidung, Biodiversität und CO₂-Speicherung: Grasland bleibe nur nützlich, wenn es beweidet wird.

Im Workshop ergänzten Prof. Dr. Vicky Temperton und Dr. Ralf Loges diese Perspektive durch Erkenntnisse zu Ackerbau, Kleegrasmischungen und der Wiedereingliederung von Weidevieh in nachhaltige Bewirtschaftungssysteme. Sie plädierten für mehr Langzeitversuche, eine bessere Verankerung in der Lehre und ein stärkeres Bewusstsein für die Bedeutung der Böden in der Klimapolitik.

Energiewende mit Herz und Hirn – Wissen teilen, Menschen begeistern, Handeln ermöglichen

Im EnerVi-Workshop stand nicht Technik, sondern Kommunikation im Fokus. Prof. Ulrike Jordan fasste die Ergebnisse zusammen: Erneuerbare Energien sollten in der Kommunikation selbstverständlich wirken, nicht exotisch. Emotionale, klare Kommunikation und positive Anreize seien dabei entscheidend. Die Teilnehmenden nannten viele unterschiedliche Wege, Kommunikation über die Energiewende zu verbessern, etwa durch Bürgerenergiegenossenschaften, Studierendenprojekte, Gamification, oder frühe Ansprache in Schulen und Kitas.

Das Resümee: „Wenn wir an vielen kleinen Rädchen drehen, entsteht Bewegung.“

Die Blitzlichter bildeten den Auftakt für die erste Paneldiskussion des Nachmittags.

Panel I: Klimakrise – Kurswechsel: Nachhaltige Strategien für Wirtschaft und Politik.

Unter dem Titel „Klimakrise – Kurswechsel: Nachhaltige Strategien für Wirtschaft und Politik“ mit Christiane Grefe, langjährige Journalistin der ZEIT, ging es um Verantwortung, Wandel und die Kraft der Zivilgesellschaft. Zu Beginn erinnerte Grefe an ihr Porträt über das Zwei-Grad-Ziel , das sie 1989 schrieb. Damals galt der Klimawandel noch als Zukunftsthema. Heute ist er Realität. „Wir sind ungeheuer kreativ im Verdrängen“, sagte sie mit Blick auf die dramatischen Veränderungen in den Alpen und das schmelzende Eis.

Auf dem Podium diskutierten mit ihr drei ausgewiesene Expert:innen:

- Prof. Dr. Claudia Kemfert, Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) und Professorin an der Leuphana Universität,

- Prof. Dr. Laura Marie Edinger-Schons, Professorin für Nachhaltiges Wirtschaften und Chief Sustainability Officer an der Universität Hamburg,

- und Prof. Dr. Hubert Weiger, langjähriger Vorsitzender des BUND und Vorstand der VDW

„Das Ende der Ausreden“

Prof. Hubert Weiger machte gleich zu Beginn deutlich: „Wir müssen endlich das, was wir wissen, umsetzen. Das Ende der Ausreden ist gekommen.“ Jeder könne etwas tun, wenn auch mit unterschiedlicher Verantwortung. Verantwortung liege bei Politik und Gesellschaft gleichermaßen. Neben Effizienz brauche es auch Suffizienz.

Besonders hob er den Bodenschutz hervor: Böden seien zentrale Kohlenstoffspeicher, würden aber sträflich vernachlässigt. Moore, Grünland und degradierte Böden böten große Chancen für Klima und Biodiversität.

„Stillstand gefährdet die Zukunft“

Prof. Claudia Kemfert brachte die ökonomische Perspektive ein und sprach eine deutliche Warnung aus: Die Kosten des Nichtstuns übersteigen die Kosten des Handelns bei Weitem. Studien zeigten schon heute volkswirtschaftliche Schäden in dreistelliger Milliardenhöhe.

Politische Verzögerungen, fossile Subventionen und Scheinlösungen wie CCS (carbon capture and storage) behinderten die Glaubwürdigkeit und Energiewende. Sie plädierte für Bürgerenergie und regionale Wertschöpfung als Grundlage für Vertrauen und Teilhabe.

„Das fossile Imperium schlägt zurück“

Auch Prof. Laura Marie Edinger-Schons beschreibt einen besorgniserregenden Gegenwind: Rückschritte in Regulierung und Sprache, verschwindende Begriffe, politischer Druck auf Wissenschaft. Die fossile Lobby schlage nun zurück. Bei all dem Gegenwind solle man es halten wie Pippi Langstrumpf: „Der Sturm wird stärker. Ich auch.“

Als Wissenschaftlerin und Nachhaltigkeitsexpertin erfährt sie täglich die Kluft zwischen wissenschaftlichem Wissen und politischer Realität. Zwar gebe es bereits Unternehmen, die vorangehen, doch die ökonomischen Anreize seien weiterhin falsch gesetzt. Nachhaltigkeit lohne sich bislang ökonomisch zu wenig, doch die Spielregeln änderten sich – ein entscheidender Wendepunkt stehe bevor.

Die Stunde der Zivilgesellschaft

Im weiteren Verlauf der Diskussion stellte Christiane Grefe die zentrale Frage: Wie schaffen wir es, die kritische Masse zu mobilisieren?

Weiger verwies auf politische Rückschritte, betonte aber, dass die Zivilgesellschaft weiter Rückenwind habe: Umweltverbände wachsen, und dort, wo der Klimawandel sichtbar ist, steigt das Bewusstsein.

Sein Fazit: Es schlägt die Stunde der Zivilgesellschaft, nicht der Politik. Veränderung beginne unten, in Kommunen, Genossenschaften und Bürgerinitiativen.

Neue Allianzen und das Ende der Feindbilder

Weiger rief dazu auf, alte Fronten zu überwinden: „Das Ende der Feindbilder ist gekommen. Jeder, der Handeln will, ist ein möglicher Partner. Auch der industrielle Landwirt von heute kann der Biobauer von morgen sein.“

Gleichzeitig müsse die Zivilgesellschaft klarer für Demokratie eintreten. Kemfert stimmte zu und orderte neue Allianzen zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Wer sich für Klima oder Wissenschaftsfreiheit engagiere, dürfe nicht allein stehen.

Edinger-Schons ergänzte, dass die Stimmen von unten gestärkt werden müssten und die großen Fragen gemeinsam verhandelt werden sollten. An der Universität Hamburg versuche sie, durch konkrete Projekte wie Reallabore oder Energieeinsparung zukunftsfähige Strukturen zu schaffen.

„Wissenschaft muss politisch werden“

Zum Abschluss brachte Grefe die Quintessenz auf den Punkt: „Wissenschaftler:innen müssen politisch werden.“ Angesichts des zunehmenden Gegenwinds dürfe niemand zulassen, dass engagierte Menschen für Klimaschutz oder Nachhaltigkeit als „bevormundende Mahner von gestern“ gelten. Im Gegenteil: Sie sind die Stimmen von morgen.

Verantwortung der Wissenschaft: Transformation verantwortlich vordenken und (mit-)gestalten

Nach der Kaffeepause eröffnete VDW-Vorstandsvorsitzender Prof. Dr. Götz Neuneck die zweite Hälfte der Tagung mit einem klaren Appell: Wissen trägt Verantwortung. Seit 1959 versteht sich die VDW als interdisziplinäres Netzwerk, das wissenschaftliche Erkenntnisse in gesellschaftliche Verantwortung übersetzt – unabhängig, kritisch, zukunftsorientiert. Wissenschaft könne durch kleine Beiträge große Wirkung entfalten.

Als positives Beispiel der wissenschaftlichen Arbeit nannte er den Klimaforscher Prof. Hartmut Graßl, dessen Klarheit und Engagement ihn bis heute inspirierten. Gleichzeitig erinnerte er daran, dass Wissenschaft auch Risiken birgt: Physik sei nicht immer nur zur friedlichen Nutzung eingesetzt worden. Sie habe auch zur Atombombe geführt, was später große Verantwortung erforderte.

Wissenschaftsfreiheit unter Druck

Der Vorstand der VDW nahm das Symposium zum Anlass für die Veröffentlichung des Hamburger Manifests: Wissenschaftsfreiheit sei nicht nur ein Recht, sondern auch eine Pflicht. In Zeiten multipler Krisen – Klima, Biodiversität, nukleare Bedrohung – müssen Forschende Verantwortung für gesellschaftliche Diskurse und internationale Verständigung übernehmen. Politische Eingriffe oder Zensur gefährden nicht nur Lösungen globaler Probleme, sondern auch Demokratie und Völkerrecht.

Neuneck unterstrich die Notwendigkeit globaler Zusammenarbeit, verwies auf die Tradition der Pugwash Conferences und forderte, Klima, Biodiversität und Aufrüstung nicht gegeneinander auszuspielen. Der Globale Süden müsse stärker einbezogen, internationale Institutionen gestärkt werden.

Zum Abschluss lud Neuneck alle Teilnehmenden ein, das Hamburger Manifest zu unterzeichnen und die Arbeit der VDW aktiv zu unterstützen.

Auch Sie können sich hier mit Ihrer Unterschrift für eine verantwortungsvolle Wissenschaft engagieren.

Blitzlichter aus den Workshops

In Emden weht nachhaltiger Wind

Julia Dietrich, Deike Miege und Lale Trieschmann stellten das Klimaparlament und den Klimarat des Max-Windmüller-Gymnasiums vor. Beide wurden 2018 im Rahmen des UNESCO Climate Action Projects gegründet und sind demokratisch organisiert: Alle Klassenstufen können Ideen einbringen, der Klimarat setzt sie um.

Ein besonderer Erfolg war das Projekt „Watt aufs Dach“, mit dem die Schüler:innen eine Photovoltaikanlage auf dem Schuldach initiierten und sogar die Kommune überzeugten. Dafür wurden sie im vergangenen Jahr vom Bundespräsidenten ausgezeichnet.

Die Schülerinnen fordern nicht nur praktische Nachhaltigkeit, sondern regen auch innerhalb der Kommune Impulse für ökologisches Handeln an. Mit ihrem Engagement zeigen die Schülerinnen, dass echte Veränderung bereits in der Schule beginnen kann. Im Schulworkshop zeigte Lukas Kühle von der Hamburger Behörde für Klima, Umwelt, Energie und Agrarwissenschaft wie die Begrünung von Innenstädten und Dächern gelingen kann. Im Rundgang über den Jungfernstieg verdeutlichte Dr. Daniela Leitner Hamburgs Ansätze zur nachhaltigen Stadtentwicklung und Klimaanpassung im öffentlichen Raum.

Nach einer kurzen Quizpause, bei der das Publikum angeregt Fragen zur Demokratie diskutierte, folgte das Blitzlicht von Dr. Thomas Bruhn.

Transformation ohne Drama

Unter dem Titel „Transformation ohne Drama“ beleuchtete der Physiker, wie leicht auch Wissenschaftler:innen in dysfunktionale Kommunikationsmuster geraten können. Er erläuterte das „Drama-Dreieck“, ein Modell, in dem Menschen unbewusst in Opfer-, Täter- oder Retterrollen agieren. In solchen Konstellationen entstehe ein Machtgefälle, das echte Problemlösungen behindere.

„Oft ist immer jemand schuld, der gar nicht im Raum ist“, so Bruhn. Diese Dynamiken seien zwar menschlich verständlich, aber selten konstruktiv. Angst vor Identitätsverlusten spiele dabei oft eine große Rolle. Er machte deutlich, wie wichtig es sei, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Dies sei nur möglich mit Bewusstheit, Mut und der Bereitschaft, im Hier und Jetzt zu handeln.

Als Gegenentwurf plädierte Bruhn für echte Begegnungen zwischen Menschen, anstatt abstrakt „über“ Themen oder „über andere“ zu sprechen. Transformation gelingt, wenn wir nicht ins Drama einsteigen, sondern präsent bleiben. Seine ermutigende Schlussbotschaft: Trotz aller Herausforderungen sei es bereichernd, mit so vielen engagierten und inspirierenden Menschen gemeinsam an Veränderung zu arbeiten.

Die Blitzlichter leiteten in die zweite Paneldiskussion ein, die von Dr. Maria Reinisch, Geschäftsführerin der VDW, geleitet wurde.

Panel II: Handeln und Wandeln: Wie gestalten wir eine nachhaltige Zukunft von den Alpen bis zum Watt?

Im Panel „Handeln und Wandeln“ diskutierten Vertreter:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Stadtplanung und Zivilgesellschaft darüber, wie die Transformation zu einer nachhaltigen Zukunft gelingen kann.

„Alleine kann man etwas bewegen, aber nur gemeinsam schaffen wir den Wandel“

– Prof. Dr. Michael Otto

Prof. Dr. Michael Otto, Vorsitzender der Otto Group und langjähriger Stifter, betonte die zentrale Rolle verlässlicher politischer Rahmenbedingungen für eine klimaneutrale Wirtschaft. Das Beispiel der Hamburger Aluminiumwerke zeige, wie klimafreundliche Produktion durch hohe Energiepreise gefährdet werde. Dies hat Folgen für Arbeitsplätze und CO₂-Bilanzen. Otto plädierte daher für gezielte politische Impulse und „grüne Leitmärkte“.

In der Otto Group habe man früh begonnen, Lieferketten ökologisch und sozial zu transformieren, unter anderem durch die Mitbegründung des BSCI-Standards, einen gemeinsamen Sozialstandard, der heute von über 500 europäischen Unternehmen genutzt wird.

Prof. Daniela Jacob, Direktorin des Climate Service Center Germany (GERICS), hob hervor, dass das Wissen über die Erderwärmung längst vorhanden sei. Die Herausforderung sei die Umsetzung: Wissenschaft und Praxis müssten enger vernetzt, lokale Kontexte stärker berücksichtigt und Entscheidungsträger:innen früh eingebunden werden.

Zugleich warnte Jacob: „Klimaschutz darf kein parteipolitisches Thema sein, sondern muss als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden werden.“

Prof. Elke Pahl-Weber, Architektin, Stadtplanerin und Innenstadtkoordinatorin der Hansestadt Hamburg betonte die Bedeutung von Partizipation in der Stadtentwicklung: „Städte können klimafreundlich sein, aber nur, wenn die Menschen mitgenommen werden.“ Klassische Beteiligungsverfahren führten jedoch oft zu Frustration, wenn Vorschläge am Ende ignoriert würden. In Hamburg erprobe man daher „Urban Design Thinking“: Ein offenes Verfahren, bei dem Bürger:innen gemeinsam Bedarfe und Lösungen entwickeln.

Sebastian Sladek, Vorstand der Elektrizitätswerke Schönau (EWS), zeigte, wie Bürgerenergie aus Widerstand Wandel schaffen kann. Aus dem Protest gegen Atomkraft in den 1980er-Jahren entstand ein bundesweit agierender Ökostromanbieter. „Der Weg ergibt sich beim Gehen“, sagte Sladek. „Man darf sich nicht entmutigen lassen. Die Latte sollte so hoch liegen, dass man sie auch erreichen kann, sonst verliert man die Motivation.“ Seine Botschaft: Alle sollten sich bewusst sein, dass es auf jede:n Einzelne:n von uns ankommt.

Im Verlauf des Gesprächs wurde deutlich, dass Widerstand und Scheitern Teil des Transformationsprozesses sind. „Ohne Fehler gäbe es keine Lösungen“, so Pahl-Weber. Sladek ergänzte: „Klimaschutz braucht Demokratie. Wir müssen wieder miteinander reden, auch über die Grenzen unserer eigenen Blase hinaus.“ Jacob betonte zudem die Notwendigkeit, Fakten klar von Meinungen zu trennen, um Vertrauen in Wissenschaft und Politik zu stärken.

Zum Abschluss verwies Otto auf seine Initiative „Werkstatt der Mutigen“, die Kommunen dabei unterstützt, gemeinsam mit Bürger:innen, Verwaltung und Fachleuten lokale Lösungen zu entwickeln.

Das Panel endete mit konkreten Impulsen, was jede:r Einzelne beitragen kann:

- Prof. Daniela Jacob: Flächen entsiegeln, zum Beispiel den Rathausmarkt oder den Jungfernstieg.

- Prof. Michael Otto: „Jede und jeder kann etwas bewegen. Wenn viele überzeugt handeln, können wir Erstaunliches erreichen.“

- Sebastian Sladek: „Raus aus der eigenen Blase und auf die Nachbar:innen zugehen.“

- Prof. Elke Pahl-Weber: „Nicht nur fragen, was andere tun sollten, sondern was wir selbst brauchen. Teilen statt besitzen, das macht uns reicher.“

Dr. Maria Reinisch dankte den Teilnehmenden für die unterschiedlichen Wege der Stärke und für den Mut, Wandel konkret zu gestalten.

Prof. Hartmut Graßl: Der Klimafuzzi

Nach dem inspirierenden Panel folgte eine lebendige Aktivierungsrunde, die das Publikum noch einmal geistig in Bewegung brachte.

Anhand eines symbolischen „Zukunftsbaums“ wurde überlegt, welche Ideen und konkreten Schritte notwendig sind, um eine lebenswerte Zukunft zu gestalten. Auf vorbereiteten Karten sammelten die Teilnehmenden kreative Ansätze und Impulse für gemeinsames Handeln.

Ergebnisse des gemeinsamen Austausches

Im Anschluss kamen Dr. Maria Reinisch und Prof. Mojib Latif ins Gespräch. Zwei Menschen, die Prof. Hartmut Graßl über viele Jahre in ganz unterschiedlichen Etappen beruflich und persönlich begleitet haben.

Prof. Mojib Latif erinnerte sich an seine ersten Begegnungen mit Graßl während des Studiums. Zwar habe er keine Vorlesung bei ihm besuchen können, aber im geophysikalischen Kolloquium hätten sie hochkarätige Gäste eingeladen und wissenschaftlich anspruchsvolle Diskussionen geführt.

„Hartmut Graßl war jemand, der junge Menschen immer ernst genommen hat. Er saß nie auf einem hohen Ross.“

Dr. Maria Reinisch schilderte ihren eigenen Weg zu Graßl. Ursprünglich im Topmanagement tätig, promovierte sie später in Hirnforschung. Ob sie nicht neben der Promotion die Geschäftsführung der VDW übernehmen wolle, wurde sie gefragt und zu Prof. Graßl eingeladen: „Ich bin als Doktorandin hineingegangen und als Geschäftsführerin wieder herausgekommen“, erinnerte sie sich. In den vergangenen zehn Jahren habe sie besonders geschätzt, wie sehr Graßl andere fördere, statt sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen.

Latif würdigte Graßls prägende Rolle für die Verbindung von Wissenschaft und Politik: In den 1980er- und 1990er-Jahren habe er entscheidend dazu beigetragen, den Klimaschutz zu einem gesellschaftlichen Thema zu machen. Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: „Das Bild des ,Klimafuzzis‘ wird wohl immer bleiben und es steht für seine unermüdliche, positive Art, mit der er uns alle geprägt hat.“

Verleihung der Medaille für Kunst und Wissenschaft an Prof. Hartmut Graßl

Den feierlichen Höhepunkt des Symposiums bildete die Verleihung der Medaille für Kunst und Wissenschaft der Freien und Hansestadt Hamburg an Prof. Hartmut Graßl.

Die Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung der Freien und Hansestadt Hamburg, Maryam Blumenthal überreichte die Auszeichnung. Sie betonte, dass es eine ganz besondere Ehre sei, einen so hoch renommierten Wissenschaftler wie Hartmut Graßl zu würdigen. Die Medaille für Kunst und Wissenschaft ist die höchste wissenschaftliche Auszeichnung der Stadt Hamburg.

In ihrer Laudatio würdigte sie Graßl als herausragenden Forscher, engagierten Brückenbauer und unermüdlichen Mahner für den Klimaschutz: „Sie erklären nicht nur die Folgen des Klimawandels, Sie machen sie spürbar und zeigen, dass wir Wissenschaft brauchen, um unsere gemeinsame Zukunft zu gestalten.“ Sie erinnerte an Graßls maßgebliche Beiträge, etwa zum Aufbau des Max-Planck-Instituts für Meteorologie und des Deutschen Klimarechenzentrums, sowie an seine zentrale Rolle in den Berichten des Weltklimarats (IPCC).

Er habe Generationen von Forschenden geprägt: „Mit Ihrem Verantwortungsbewusstsein, Ihrer Integrität und Ihrer Leidenschaft für die Sache sind Sie ein Vorbild für viele junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.“

Mit einem augenzwinkernden „Bleiben Sie unser Klimafuzzi – und mögen viele weitere nachkommen“ schloss die Senatorin ihre Laudatio und überreichte unter großem Applaus die Medaille.

Dankesrede von Prof. Hartmut Graßl

Nach der Verleihung der Medaille trat Prof. Hartmut Graßl selbst ans Rednerpult. Er knüpfte an die Worte der Senatorin an und betonte, dass ihre beiden Lebenswege nur in einer Demokratie möglich gewesen seien. Während die Senatorin als Geflüchtete ihren Weg gefunden habe, sei er selbst „als Bub aus der untersten Kaste“ in Berchtesgaden groß geworden, jedoch gegen die Erwartungen seiner Eltern aufs Gymnasium gekommen.

Dankbar erinnerte er sich an seine Studienzeit an der LMU München: Dort habe allein die Leistung gezählt. Eigentlich wollte er Meteorologe werden, wurde aber durch eine Begegnung mit dem Physiker Fritz Bopp zum Physikstudenten – eine Entscheidung, die seinen Weg prägte.

Graßl schilderte, wie er eher zufällig in die Öffentlichkeit geriet: Ein Protestbrief der Meteorologischen Gesellschaft führte 1986 zu seiner Mitarbeit im Arbeitskreis Energie der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Gemeinsam mit Prof. Schönwiese verfasste er den Klimateil des Memorandums: die historische „Warnung vor weltweiten Klimaänderungen durch den Menschen“. Überraschend reagierte als Erster Franz Josef Strauß, woraufhin der wissenschaftliche Klimabeirat der Bundesregierung eingerichtet wurde, dessen erster Vorsitzender Graßl wurde. Die folgenden Medienanfragen und Diskussionen seien fordernd gewesen. Nur dank seiner Frau Renate habe er diese Jahre bewältigt.

Er dankte Dr. Maria Reinisch und ihrem Team für die inspirierende Veranstaltung: „Ich hätte nie gedacht, dass das so groß wird und dass eine Senatorin den Weg hierher findet.“

Zum Abschluss dankte Maria Reinisch allen herzlich für diesen inspirierenden Tag, der gezeigt habe, „wie es mit Mut, Zusammenarbeit und Leidenschaft möglich wird, den Wandel zu gestalten“. Sie rief dazu auf, den gemeinsamen Weg weiterzugehen, über Disziplinen hinweg zu arbeiten, das Manifest zu unterzeichnen und gemeinsam stark zu bleiben.

Unter großem Applaus endete die Veranstaltung mit einem Gefühl von Dankbarkeit, Mut und Aufbruch.

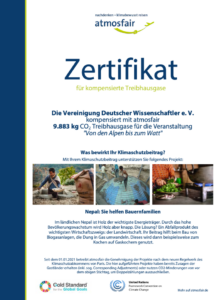

Klimaneutralität der Veranstaltung

Um Nachhaltigkeit nicht nur zukünftig zu erreichen, sondern auch mit der Veranstaltung einen Teil dazu beizutragen, hat atmosfair die entstandenen Co2 Treibhausgase der Veranstaltung vollständig kompensiert. Dafür wurde ein Klimaschutzprogramm in Nepal unterstützt.

Medienpartnerschaft:

Klimareporter°, zu dessen Herausgeberrat Graßl gehört, war Medienpartner des Symposiums. Sie haben vor der Veranstaltung im Rahmen des Dossiers „Umweltkrise und Demokratie – Hartmut Graßl zum 85. Geburtstag“ spannende Interviews und Beiträge von den Workshopleitenden und ausgewählten Referent:innen veröffentlicht. Hier kommen Sie zu den Artikeln.

Weitere Pressemitteilungen:

Pressemitteilung der Freien und Hansestadt Hamburg

Pressemitteilung des Max-Planck-Instituts für Meteorlogie

Eine Veranstaltung der

In Zusammenarbeit mit

Mit freundlicher Unterstützung von