Leitung: Claudia Bühler (Vorständin Umweltstiftung Michael Otto)

VDW-Symposium „Von den Alpen bis zum Watt“ anlässlich des 85. Geburtstags von Hartmut Graßl | 25. September 2025

Einen Beitrag von

Wie können Wirtschaftssektoren die Finanzierung der Landwirtschaft von morgen aktiv mitgestalten – und dabei alle profitieren?

Herausforderung und Chance zugleich

Klimawandel und Verlust der Biodiversität gefährden nicht nur landwirtschaftliche Erträge und Ökosysteme, sondern auch die wirtschaftliche Stabilität ganzer Regionen. Eine Transformation hin zu einer ökologisch-regenerativen Landwirtschaft ist daher dringend notwendig. Sie schützt Böden, Klima, Wasser und Artenvielfalt – und stärkt zugleich die wirtschaftliche Resilienz. Doch Landwirtinnen und Landwirte können diese Aufgabe nicht allein stemmen.

Politik, Wirtschaft, Finanzsektor, Wissenschaft und Gesellschaft müssen gemeinsam Rahmenbedingungen schaffen, die ökologische Nachhaltigkeit mit wirtschaftlicher Tragfähigkeit verbinden. Ziel der Transformation hin zu einer ökologisch-regenerativen Landwirtschaft ist es, sektorübergreifende Win-Win-Lösungen zu finden, die Ökosystemleistungen schützen und wiederherstellen, Landwirtinnen fair entlohnen und gleichzeitig die Geschäftsmodelle des Finanz- und Unternehmenssektors zukünftig absichern.

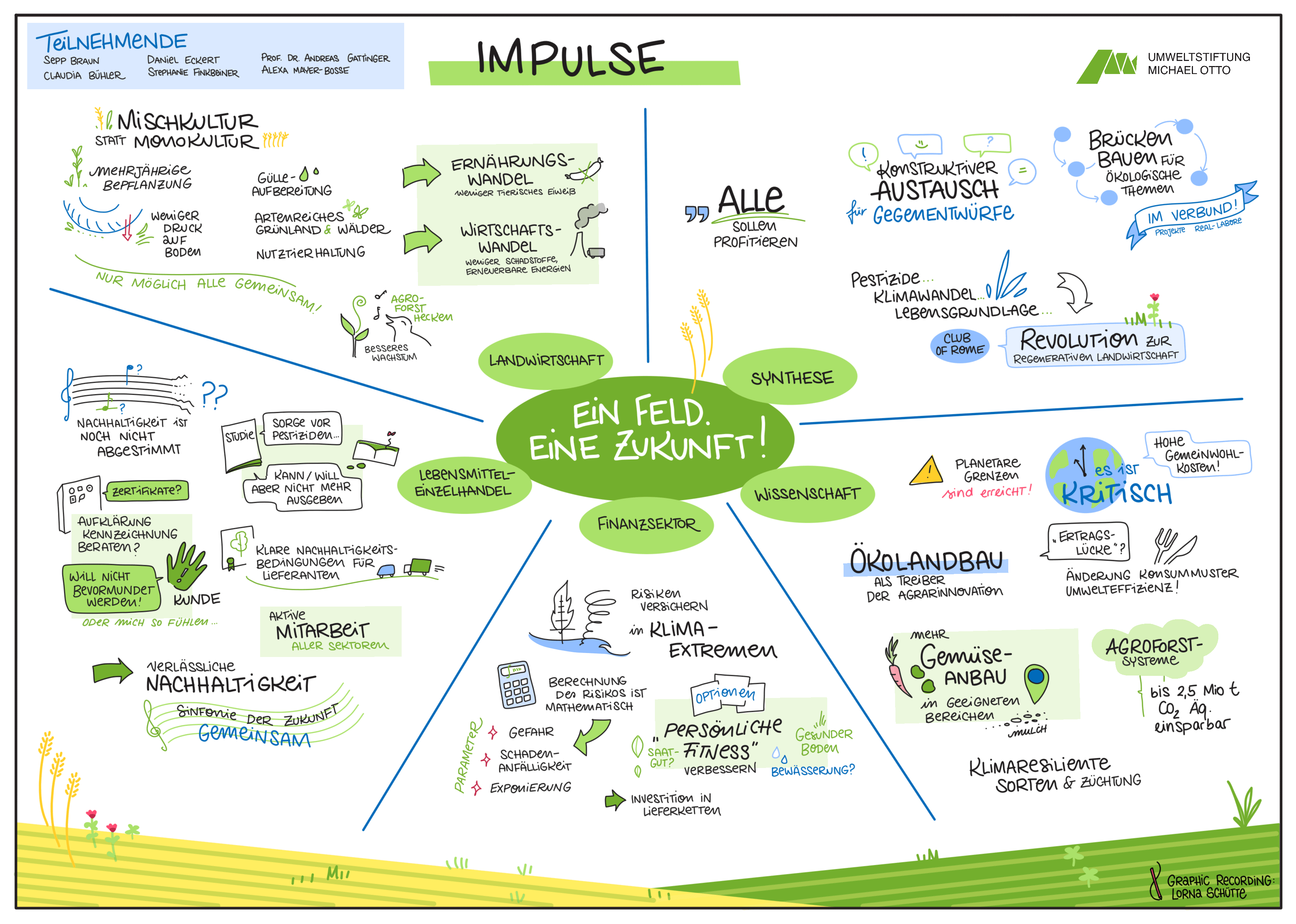

Impulse aus den Sektoren

©Lorna Schütte

Aus Sicht der Wissenschaft reicht Effizienzsteigerung allein nicht aus, da die aktuelle intensiv wirtschaftende Landwirtschaft und (Konsum-)Gesellschaft jenseits planetarer Grenzen agieren. Gefordert sind Suffizienz (weniger Verbrauch), Konsistenz (Kreislaufwirtschaft) und Resilienz gegenüber Krisen.

Die Landwirtschaft kämpft mit ökologischen Krisen, Bürokratie und Preisdruck. Sie braucht praxisnahe Finanzierungen und Wissenstransfer, so dass Ökosystemleistungen fair vergütet werden – nicht nur über Rohstoffpreise.

Der Lebensmitteleinzelhandel sieht wachsende Risiken für Lieferketten und Geschäftsmodelle. Nachhaltigkeit müsse skaliert werden, ohne dass Pioniere Wettbewerbsnachteile erleiden. Dabei dürfe die Finanzierung nicht allein auf Verbraucher*innen oder Handel lasten.

Auch der Finanzsektor steht unter Druck: Klimarisiken und Biodiversitätsverluste erhöhen Kosten, verstärken Ertragsausfälle und Unsicherheiten für Banken und Versicherungen. Regenerative Landwirtschaft kann diese Risiken mindern, setzt jedoch neue Investitions- und Bewertungsmodelle voraus – etwa durch einen Resilienzindex für Agrarflächen, der Naturkapital direkt in Finanzentscheidungen integriert.

© Umweltstiftung Michael Otto

Resilienz und Risikomanagement als gemeinsamer Nenner

Eine zentrale Erkenntnis: Extremwetterereignisse lassen sich nicht vermeiden, wohl aber ihre Folgen. Betriebe, die auf ökologisch-regenerative Methoden setzen – etwa vielfältige Mischkulturen oder mehrjährige Pflanzen – sind widerstandsfähiger. Sieben Säulen gelten dabei als entscheidende Maßnahmen: Heckenstrukturen, mehrjährige Kulturen, leichtere Technik, Gülleaufbereitung, artenreiches Grünland, angepasste Nutztierhaltung und artenreiche Dauerwälder. Diese Praktiken fördern den Humusaufbau und die Wasserinfiltration, binden CO₂ und stärken die Ökosysteme nachhaltig.

Versicherungen können hier zu echten Partnern im Risikomanagement werden, wenn Maßnahmen zur Resilienzsteigerung – wie artenreiche Fruchtfolgen oder Humusaufbau – in die Risikobewertung einbezogen und honoriert werden.

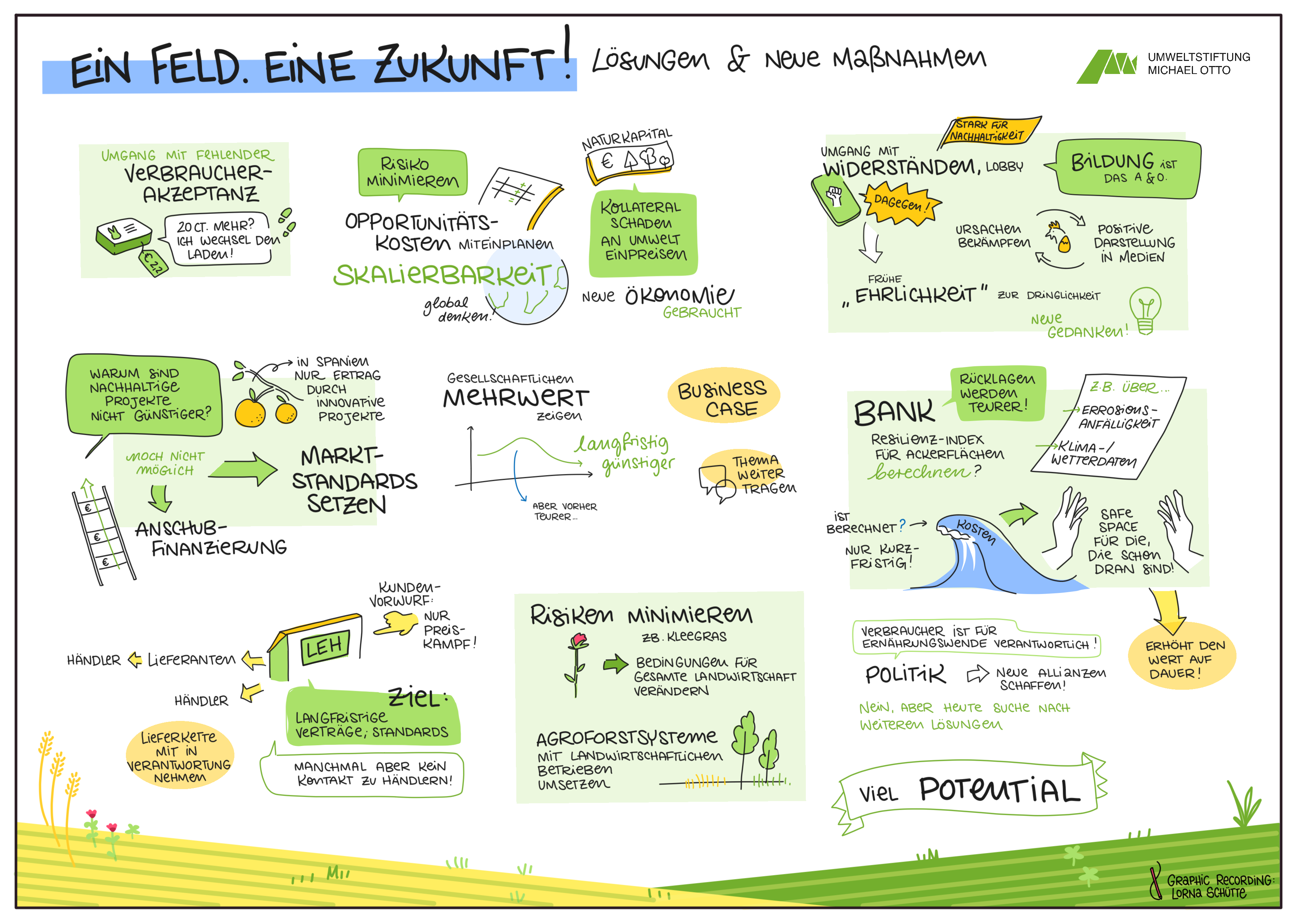

Gesellschaftliche Verantwortung und neue Allianzen

Die Transformation der Landwirtschaft ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Sie erfordert politische Leitplanken, veränderte Konsumgewohnheiten, Verantwortungsbewusstsein der Industrie sowie neue Allianzen entlang der Wertschöpfungskette und Bildung, die Landwirt*innen langfristige Perspektiven eröffnet. Der Lebensmitteleinzelhandel steht dabei vor der Herausforderung, Nachhaltigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Preisstabilität sowie Versorgungssicherheit auszubalancieren – trotz geringerer Zahlungsbereitschaft vieler Konsument*innen. Einheitliche Standards, klare Kommunikation und finanzielle Anreize können den nötigen Ausgleich schaffen.

Finanzierung der Transformation

Die Zukunft der Landwirtschaft entscheidet sich an der Frage der Finanzierung. Risiken können entweder versichert oder durch Investitionen in nachhaltige Bewirtschaftung reduziert werden. Dafür braucht es neue Finanzströme, mehr Datentransparenz und innovative Bewertungsinstrumente, die ökologische Faktoren messbar machen. Gemeinschaftliche Fonds, Co-Finanzierungen und gezielte Subventionen könnten helfen, Naturkapital – also Boden, Wasser und Biodiversität – als echten Wertfaktor fair einzupreisen und so den Business Case für ökologisch-regenerative Landwirtschaft zu stärken: ökonomisch tragfähig, ökologisch stabil und sozial gerecht.

Ergebnisse des gemeinsamen Austausches:

©Lorna Schütte

Fazit: Gemeinsames Handeln für die Landwirtschaft von morgen

Die Transformation zur ökologisch-regenerativen Landwirtschaft ist keine Option, sondern eine Notwendigkeit, um die Grundlagen für Ernährung, Wirtschaft und Wohlstand zu sichern. Sie entscheidet sich an der Schnittstelle von Risikomanagement, Finanzierung und gesellschaftlicher Verantwortung. Sie gelingt nur, wenn Landwirtschaft, Wirtschaft, Finanzsektor, Politik und Gesellschaft gemeinsam handeln, Rahmenbedingungen zu schaffen, die Investitionen in regenerative Landwirtschaft attraktiv machen und die gesellschaftlichen und ökonomischen Vorteile sichtbar werden lassen. Das Management von Risiken ist dabei das verbindende Element – ökologisch, ökonomisch und sozial.

Das Ziel ist klar: Ein belastbares Agrarsystem, das Naturkapital berücksichtigt, Maßnahmen zur Stärkung von Resilienz belohnt und international als Modell dienen kann.

Ein Feld. Eine Zukunft – gemeinsam für eine widerstandsfähige Landwirtschaft, die Klima, Wirtschaft und Gesellschaft verbindet.

Autorin: Claudia Bühler